Reverb

Projet Norma Jean

Olivier Dollinger

Vue de l’exposition d’Olivier Dollinger Reverb - Projet Norma Jean, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2003 Reverb (le projet Norma Jean), 2003, Dispositif vidéo, DVD 15 mn © Olivier Dollinger 2003

Vue de l’exposition d’Olivier Dollinger Reverb - Projet Norma Jean, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2003 Reverb (le projet Norma Jean), 2003, Dispositif vidéo, DVD 15 mn © Olivier Dollinger 2003

Vue de l’exposition d’Olivier Dollinger Reverb - Projet Norma Jean, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2003 Reverb (le projet Norma Jean), 2003, Dispositif vidéo, DVD 15 mn © Olivier Dollinger 2003

Vue de l’exposition d’Olivier Dollinger Reverb - Projet Norma Jean, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2003 Reverb (le projet Norma Jean), 2003, Dispositif vidéo, DVD 15 mn © Olivier Dollinger 2003

Vue de l’exposition d’Olivier Dollinger Reverb - Projet Norma Jean, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2003 Reverb (le projet Norma Jean), 2003, Dispositif vidéo, DVD 15 mn © Olivier Dollinger 2003

Vue de l’exposition d’Olivier Dollinger Reverb - Projet Norma Jean, Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac, 2003 Reverb (le projet Norma Jean), 2003, Dispositif vidéo, DVD 15 mn © Olivier Dollinger 2003

« L’entretien » (par les voix françaises de Scully et Mulder, X-Files), 2006 Voice Dubbing : lecture performative par Caroline Braune et Georges Caudron à l’occasion de la sortie du catalogue d’Olivier Dollinger édité par le Crédac, à la Fondation Ricard © Fondation Ricard

Un entretien entre Olivier Dollinger et Claire Le Restif à l’occasion de l’exposition au Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac.

Claire Le Restif : Vous êtes le seul « performer » de vos premières vidéos : Apocalypse now (1996, 6 min), En ce moment sur France Info… (1996, 8 min).

Olivier Dollinger : J’ai effectivement une formation d’acteur. Je n’ai pas fait d’école d’art. J’ai créé une compagnie de théâtre. À l’époque je ne faisais pas de spectacle mais ce que j’appelais intuitivement des « performances ». Ces micro-spectacles avaient lieu en marge des représentations, avant ou après un spectacle et jamais sur scène, mais autour ou à l’extérieur du théâtre.

C.L.R. : Vous avez très vite eu l’intuition que ce que vous faisiez n’était pas tout à fait du théâtre. Vous n’étiez alors que très peu informé de l’existence de ce type de langage artistique.

O.D. : C’était effectivement une intuition dans la mesure où je suis autodidacte. Je n’avais aucune connaissance de la présence de ce type de langage artistique dans l’histoire de l’art. Ces performances s’inscrivaient un peu à la marge des conventions admises. Petit à petit elles ont rencontré un public davantage intéressé par l’art contemporain. C’est comme cela que le passage pour moi s’est fait du théâtre à l’art. Quelques blagues carambar… (1996, 8 min) : je remplis ce temps avec les informations dans une performance minimaliste. Avec des carambars plein la bouche j’essaie de lire la blague jusqu’à overdose. Ces performances s’intéressent à des produits culturels quotidiens plus qu’à des grands récits et sont en cela proches de par le dispositif minimaliste de certaines performances des années 1960-1970. Comme un espace encore possible pour dire des choses infra-minces et ordinaires.

C.L.R. : Votre préoccupation majeure semble alors être du côté d’un corps contrarié dans sa communication ? Pour exemple Une souris verte (1996, 1 min) et Quelques blagues carambar… (1996, 8 min) dont on vient de parler ?

O.D. : À travers cette série de vidéos, je tentais de mettre en place un personnage proche de la figure de l’idiot. Un personnage acculé par la surinformation mass médiatique, en perte de repères avec lui-même et son environnement. Un personnage incapable de se situer, incapable de construire du sens avec l’information extérieur qui vient perturber son quotidien. La série s’intitule Les vidéos-performances domestiques. Dans la vidéo Une souris verte j’ingurgite presque entièrement un micro au fond de ma gorge tout en chantonnant la comptine une souris verte, une manière d’utiliser un outil lié à la communication à son paroxysme, et par la même d’entraver, de perturber la parole, l’information devient illisible et se perd, se mélange aux brouhahas des organes corporels en train de travailler, de digérer.

C.L.R. : Votre intérêt lié aux symptômes est déjà fort. Vos photographies réalisées à la même période semblent être post-performances, consécutives de l’action. Toujours central votre corps, votre visage. Il n’y a pas encore de figures extérieures.

O.D. : Au début, les questions qui me préoccupaient pouvaient se résumer à « Comment communiquer encore alors que nous sommes totalement saturés d’informations ? » Qu’est ce qui est communiqué en réalité, derrière ce bruit incessant qui nous environne ? ». C’est à cette même période que j’ai réalisé une série d’autoportraits (1995, grand format- cadrage photo d’identité) mettant en scène des maux quotidiens venant altérer le visage à travers ses trous, ses béances. Tous les orifices de communication de mon visage, bouche, nez, yeux, oreilles, étaient perturbés par de légers maux quotidiens.

C.L.R. : Je voudrais revenir à l’évocation que vous avez faite de la figure de l’idiot. Est-ce tel que l’entend Clément Rosset dans Le Réel, traité de l’idiotie ou tel que l’envisage Jean-Yves Jouannais dans son livre L’Idiotie ? À l’époque de vos premières pièces d’ailleurs, Jean-Yves Jouannais mettait en place une exposition intitulée L’Infamie. Les artistes exposés (Saverio Lucariello, Joachim Mogarra, Michel Blazy, Fabrice Hyber, Jean-Baptiste Bruant entre autres) ont pris le risque à un moment de laisser de côté l’amour propre, en faisant le pari du sarcasme. C’est un moment important pour l’art contemporain. Qu’elle était donc alors votre position, infamie ou idiotie ?

O.D. : L’idiotie. C’était alors une posture possible pour parler de ma position politique au monde et à l’art en particulier. Le réel (en tant qu’artiste) est ce avec quoi nous avons à lutter. Je pense par exemple aux représentations que nous impose notre héritage socioculturel qui travaille en nous et que nous essayions de retravailler, de ré agencer de reformuler différemment. Le réel est donc dans mon travail lié à une question d’identité et de ses possibilités. Je me sentais plus proche de l’idiotie que de l’infamie, une forme de résistance heureuse si j’ose dire, une ironie douce, un état qui permettre peut être à travers le non-sens de retrouver une part d’innocence face aux images. C’est vrai qu’au milieu des années 1990, c’est devenu chez nombre d’artistes une posture reconnue, officialisé et intégré par le marché et les institutions. J’ai alors continué à travailler mais dans une direction où l’idiotie est devenue moins central au sein de mon travail, moins frontal et plus sourde.

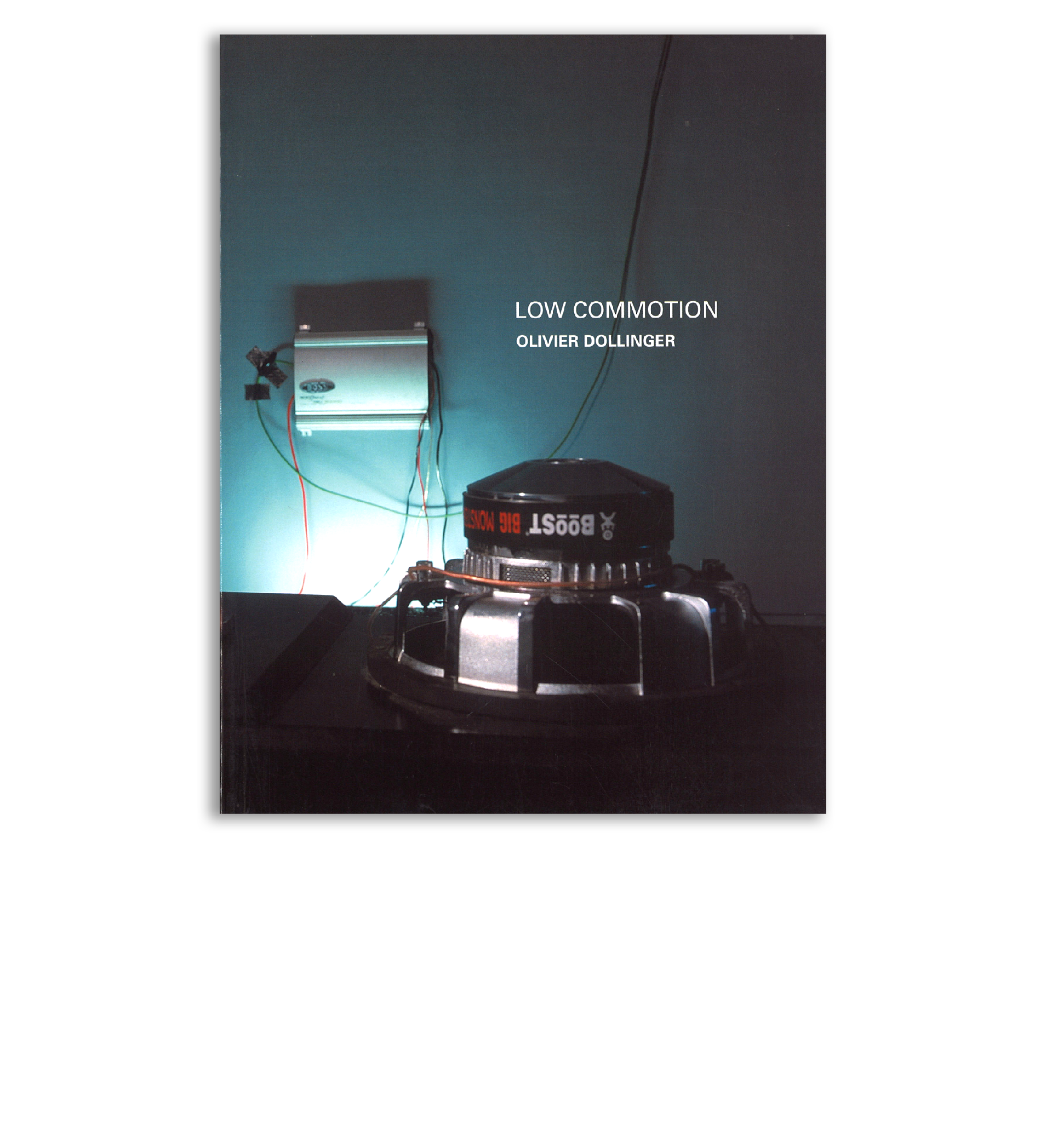

Néanmoins il y a des réminiscences dans mon travail actuel, c’est aussi un des angles de lecture possible d’une pièce comme Over drive (2003, 6 min) qui capte et met en scène les concurrents d’une compétition de SPL, concours qui consiste à remplir une voiture de matériel sonore puissant et de tenir dans l’habitacle le plus longtemps possible durant quelques secondes sous l’effet d’une décharge de décibels.

C.L.R. : Apparaît une figure centrale, qui semble se substituer à vous : « Andy » avec le kit Rescucitate Andy. Un autre corps sur lequel vous allez agir. Ce projet a duré cinq ans et il est fondamental. Ce travail, sur une forme de réanimation, se clôt par la destruction du mannequin !

O.D. : La première pièce avec Andy a été produite en 1995 pour une exposition personnelle à Art 3 à Valence où j’ai passé la semaine précédant le vernissage, seul dans l’espace avec le mannequin. C’était un espace très grand et très vide, je le faisais marcher, je lui parlais, je lui chantais des chansons. L’idée était d’animer l’espace d’exposition avec le poids de ce qui reste dans l’art. Comment anime-t-on l’art ? Que fait-on avec l’art ?

C.L.R. : L’exposition consistait ensuite à projeter les images de la semaine passée dans l’espace d’exposition. Je pense naturellement à la pièce de Joseph Beuys I love America and America loves me (1974).

O.D. : À l’époque j’étais représenté par une galerie au Luxembourg et j’avais confié mon mannequin au galeriste le temps de l’exposition. Il l’a posé dans un coin et n’a absolument rien fait. Il l’a laissé mourir. Je lui avais donné comme consigne « Tu fais ce que tu veux avec lui ! » Je trouvais cela assez intéressant par rapport au fonctionnement du marché de l’art. Il m’a dit après l’exposition « Je le regardais tous les jours et je ne savais vraiment pas quoi faire avec lui ! ».

C.L.R. : A contrario, lorsque vous lui proposez « Andy » à sa disposition, le public ne manque pas d’imagination ! Placés dans ce « loft », filmés en huis-clos, les scènes sont tour à tour sadomasochistes, érotiques, violentes, en tous cas à chaque fois inquiétantes. Une personne est bienveillante !

Léa Gauthier qualifie Andy dans Le double jeu de l’image de « leurre relationnel, un objet pervers sur lequel se projettent les désirs ou les fantasmes ».

O.D. : Andy est un mannequin utilisé dans les cours pédagogiques de secourisme. Ce qui m’intéressait dans cet objet, c’est son statut. Une contradiction indépassable, un objet auquel on tente de redonner vie perpétuellement, un objet sur lequel on s’acharne dans le vide, quelque chose de perdu d’avance, un non-sens en quelque sorte inscrit dans la fonction même de l’objet. Andy me semblait idéal pour explorer mes préoccupations sur les notions d’identité. Un kit identitaire portable pour explorer et expérimenter la relation à l’Autre et au double. Je m’en suis servi comme objet de fiction à investir. J’ai proposé à mon entourage de prendre « Andy » chez eux pour en faire ce qu’ils voulaient. Un geste = une photo. J’ai réalisé un diaporama en boucle et très rapide, dans des décors, des ambiances, des émotions et des sentiments différents. Le mannequin prenait vie mais n’arrêtait pas de changer d’identité, en perpétuelle recherche et réappropriable à l’infini. Puis j’ai réalisé un second projet où j’ai proposé Andy à des élèves d’une école comme personnage de fiction à investir. Cela a donné un film, chaque enfant a inventé un micro-scénario. Pour l’ultime étape, j’ai placé Andy en libre disposition dans une exposition. Chacun pouvait faire d’Andy ce qu’il voulait, dans une pièce fermée. Ils étaient prévenus qu’ils étaient filmés. Ce qui s’est passé : le mannequin a été totalement détruit. La plupart des spectateurs ont déchargé de la violence sur lui de manière récurrente, une violence incroyable s’est manifestée. Le mannequin n’existe plus, il à été entièrement détruit, ce qui a clos le travail de manière naturelle !

C.L.R. : Notre première collaboration de date de 2000, année où j’ai présenté Collapse dans une exposition consacrée à la performance. Collapse est une vidéo huis-clos où vous vous dissimuler sous une grosse tête de Pokémon. Vous choisissez Pikachu le préféré des enfants. Grosse tête, petit corps, pas tout à fait une marionnette mais pas loin. Pour moi cette vidéo est charnière. C’est un temps quasi arrêté, presque une photo. Communication et non-communication, l’autisme à nouveau, comment vit-on dans ce huis-clos, monde rempli de fils qui ne vont vers nulle part ? Communication plus la marionnette plus la figure et plus la performance.

O.D. : Et l’image également. Pokémon est une image populaire qui surgit à un moment précis dans le monde entier. Pour moi il y a des images-virus, tout comme des virus informatiques. Elles envahissent l’espace médiatiques et s’infiltres pour un temps dans nos esprits et donc aussi dans nos corps.

Collapse est une vidéo en apnée dans laquelle je fais l’expérience de l’état Pokémon à travers le plus fameux des personnages du dessin animé, Pikachu. J’expérimente un état physique, un état d’après le spectacle et d’en deçà de la communication. La tête surdimensionnée du Pokémon est une métaphore de la culture marchande mondiale qui envahit mon espace de vie.

C.L.R. : The Tears Builders (1998, 30 min) : un corps amplifié, gonflé, pas du tout naturel, un peu comme Pokémon, déambule dans l’espace. Burning (1999, 3 min) : vous invitez un jeune type à rentrer dans un lieu symbolique, le « centre d’art » avec son scooter. Il fonce dans les angles du lieu, freine et laisse des traces de pneus. Over Drive (2003, 6 min) : des personnages s’enferment dans des voitures. Les trois pièces, trois huis-clos, abordent d’une certaine la construction de l’identité masculine à travers des stéréotypes.

O.D. : Trois huis-clos à travers lesquels le « masculin » cherche surtout à se construire dans une volonté éperdue de puissance poussé à l’extrême. Dans The Tears Builders cela se joue à travers la maîtrise du corps, dans Burning dans la maîtrise du mécanique, et dans Over Drive dans la maîtrise du technologique. Dans chacune de ses pièces il s’agit d’inclure le spectateur dans l’état psychologique des protagonistes. Pour Over Drive, c’est l’espace de la galerie qui s’est littéralement superposé à l’espace psychologique des compétiteurs.

C.L.R. : Dans The Tears Builders, ce n’est plus vous qui êtes en scène.

O.D. : Dans les vidéos auxquelles vous faites référence, la performance s’est, d’une certaine manière complexifiée et déplacé de mon corps à celui des autres. Il s’agit pour les personnes invitées à participer à mes protocoles de rejouer leur réalité dans un réel autre. Le corps du bodybuilder désarticulé de son environnement et de sa fonction usuel rentre en lutte avec sa propre représentation. Il y a un basculement qui s’opère entre représentation et présentation autant pour le personnage que dans ma manière de filmer l’action qui cherche à être toujours très proche du souffle du bodybuilder. Cet entre-deux, cette indétermination déstabilisante pour le bodybuilder me permet de le faire passer d’une icône de la toute-puissance à une icône de la vacuité. Un flottement apparaît dans cette suspension des intentions, des repères tant spatiales que temporelles puisque le bodybuilder n’avait pour unique consigne de ma part que de se mettre dans l’état d’esprit psychologique et physique de l’instant qui précède la montée sur un podium d’exhibition. La caméra dans cette pièce est active dans le sens où elle capte autant qu’elle déclenche chez le bodybuilder des émotions assez complexes qui le déstabilise et viennent retourner l’image spectaculaire dans laquelle il est pris.

Dans ces pièces l’enjeu est de faire fusionner la performance et les modalités de la télé-réalité pour The Tears Builders, la performance et l’esthétique du film documentaire dans Over Drive, la performance et une certaine grammaire du cinéma dans Le projet Norma Jean.

C.L.R. : Dans votre travail vous choisissez en général des physiques, des types aux visages, au passage entre l’adolescence et l’âge adulte.

O.D. : Andy, le mannequin était aussi entre deux âges et deux sexes suivant l’éclairage il pouvait autant être féminin que masculin. L’adolescence est un entre deux mondes où tout est possible, où tout peut se jouer, où rien n’est défini, c’est un état d’instabilité dans lequel l’enfant que l’on était rentre en conflit avec l’adulte que l’on sera. C’est donc un temps et un espace de résistances et d’intranquillité et c’est en ça que ce moment m’intéresse, comme un temps où les choses sont rejouables à l’infini.

C.L.R. : Dans Reverb (le projet Norma Jean), réalisé pour le Crédac en septembre 2003, la figure féminine apparaît. Reviennent le travail sur l’image, le huis-clos, l’étirement de la durée, l’identification, le mimétisme. Néanmoins, c’est une nouvelle approche ?

O.D. : C’est la même intuition : ouvrir une image, une image que nous portons tous en nous, la réinvestir et l’habiter différemment. Contrairement à The Tears Builders où la durée (30 min) permettait de voir le personnage dans des états différents et ainsi craqueler l’image spectaculaire, dans Le projet Norma Jean l’hypnose est l’élément nouveau qui me permet de réinvestir différemment une image figée, un peu comme un archéologue qui irait fouiller l’inconscient à la recherche de l’image originelle qui à pousser ces femmes à devenir actrices.

C.L.R. : Quelle est la genèse du Projet Norma Jean ?

O.D. : Ma première idée a été de faire appel à deux actrices qui appartiennent à la culture cinématographique européenne : Jeanne Moreau et Anouck Aimée. J’avais envie de leur faire revivre sous hypnose certaines scènes, certains bouts de dialogue à travers les grands rôles qu’elles avaient incarné durant leurs carrières. La question étant pour moi comment cette mémoire collective s’agence avec la mémoire individuelle. Mais m’intéressant finalement davantage au statut de l’image je suis allée chercher l’icône : Marylin Monroe. A partir de là, Los Angeles m’est apparue comme la ville centrale de l’industrie cinématographique. Un habitant sur trois travaille pour cette industrie. Aussi c’est la destination que j’ai choisi pour réaliser ce travail.

C.L.R. : Quel était le scénario ?

O.D. : L’hypnose me permet d’ouvrir l’image, de l’étirer. La voix de l’hypnotiseur accède à l’inconscient des actrices et fait se juxtaposer lentement deux espaces généralement séparés du psychisme. Durant un court instant le conscient et l’inconscient des actrices, le réel et le virtuel, ouvrent un nouvel espace et cet espace psychique me semble caractéristique de notre époque, où passé et avenir, proche et lointain s’entremêles en perdant leurs résolutions, leurs territoires respectifs.

J’ai choisi cette chambre pour sa spécificité. Le lit au fond est sur une estrade, comme sur une petite scène, c’est à dire que ce qui est le plus intime, le lit, est déjà mis en spectacle. Il existe trois espaces dans la vidéo qui n’en forme plus qu’un, le lit (les coulisses) le petit salon (la scène) et la ville de Los Angeles (la salle). Ces trois espaces d’ordinaire indépendants et clos se trouvent ici ne faire plus qu’un seul espace et à travers cet agencement je cherche à pointer un nouveaux rapport à l’intimité issue de sa spectacularisation marchande. Los Angeles est la plus grosse usine à images, c’est là que se fabrique nos représentations les plus intimes, les représentations qui gouvernent le monde sortent de l’usine à images qu’est L.A., et il me semblait juste de rejouer ces représentations au sein même de l’usine et ceux au travers les ouvrières de l’usine.

Ce projet questionne donc également en tache de fond la ville de L.A. dans son rapport à l’industrie du spectacle. L’Hypnotiseur que j’ai choisi est aussi scénographe et travaille à Hollywood, il à réaliser des scénographies pour les clips de Madonna et Marilyn Manson, d’une certaine façon pour moi c’était comme si le spectacle hypnotisait le spectacle…

C.L.R. : Vous n’avez pas fait de casting ?

O.D. : Non pas au sens classique du terme. Ce n’est pas la qualité du jeu qui m’intéressait, mais la façon dont elles portaient Marilyn en elles, la manière dont elles vivent au quotidien avec ce personnage iconique. C’est donc une discussion plus qu’un casting qui a décidé de mon choix. L’une d’entre elle est fan de Marylin Monroe et collectionne des photos inédites, une autre a plusieurs fois joué le rôle de Marylin Monroe et ce personnage lui colle à la peau depuis, une autre encore milite pour réhabiliter une image saine de la star sur Hollywood Boulevard. Bref chacune avait, en quelque sorte, des liens forts avec Marilyn Monroe.

C.L.R. : Finalement, vous êtes derrière la caméra. Est-ce vous ou l’hypnotiseur qui conduisez les opérations ? Qui met en scène ?

O.D. : Je m’intéresse plus à la captation qu’à la mise en scène. J’essaie d’une certaine manière de laisser la mise en scène ouverte aux accidents que peuvent provoquer l’architecture de l’espace, aux événements de lumière et de sons. Tout comme dans The Tears Builders où le personnage se mettait en scène face à la caméra et avait en charge sa propre image. La mise en scène et donc partagée par les différents protagonistes du protocole. Elle est en quelque sorte en « Open Source » ; chacun peut s’en approprier une partie.

C.L.R. : Réunis dans un même espace, leurs corps parfois se cherchent. Néanmoins chacune semble dans une grande solitude. Chacune est tournée vers elle-même et non vers les autres. Elles se donnent à voir mais cela reste toutefois très intime.

O.D. : La bande-son de la vidéo mixe le son direct de Los Angeles qui provient de la circulation sur Hollywood boulevard et la voix de l’hypnotiseur dans la chambre d’hôtel qui s’immisce lentement dans l’intimité psychique des jeunes femmes. La bande-son juxtapose donc l’espace urbain et l’espace intime, créant une indistinction entre ces deux territoires. L’indistinction provient également du fait que jamais on ne sait si elles jouent ou si elles sont « jouées » par l’injonction hypnotique. On peut aussi lire Le projet Norma Jean par apport à la situation du pouvoir politique aux États-Unis et plus particulièrement à Los Angeles où Arnold Schwarzenegger vient d’être élu gouverneur. Depuis Ronald Reagan les États-Unis se dirige vers une conception performative du monde. Arnold Schwarzenegger est l’ultime stade de cette évolution où les frontières entre un gouverneur acteur donc fictif et un gouverneur authentique donc réel sont complètement gommées. Le projet Norma Jean pointe donc tout un jeu d’érosion des frontières entre l’intime et le collectif.

C.L.R. : Le projet Norma Jean est diffusé dans une salle qui possède tous les caractéristiques d’une salle de cinéma, sans les fauteuils !

O.D. : La salle du Crédac était destinée originellement à être une salle de cinéma et elle en a gardé certaines caractéristiques architecturales, un peu comme un squelette de salle de cinéma. J’ai pensé l’installation en écho à cette fonction originelle, une manière pour moi d’être également attentif au contexte et de prendre en compte le lieu où vient s’inscrire mon travail.

Biographie artiste

-

Olivier Dollinger

Né en 1967.

Il vit et travaille à Paris, France.